![]()

![]()

![]()

矢吹芳寛画業30周年 厳選作品集 續(ぞく)~筆受の年輪~

2020年、矢吹芳寛は画業30周年を迎え、記念展を予定しておりましたが、社会情勢を踏まえて延期となりました。ここにWeb展示として出展予定だった作品群から一部を厳選し発表するという形をとらせていただきたいと思います。絵画に興味のお持ちの方は宜しくご高覧くださいませ。

作品1 暁の明星図 2008年作 紙本水墨

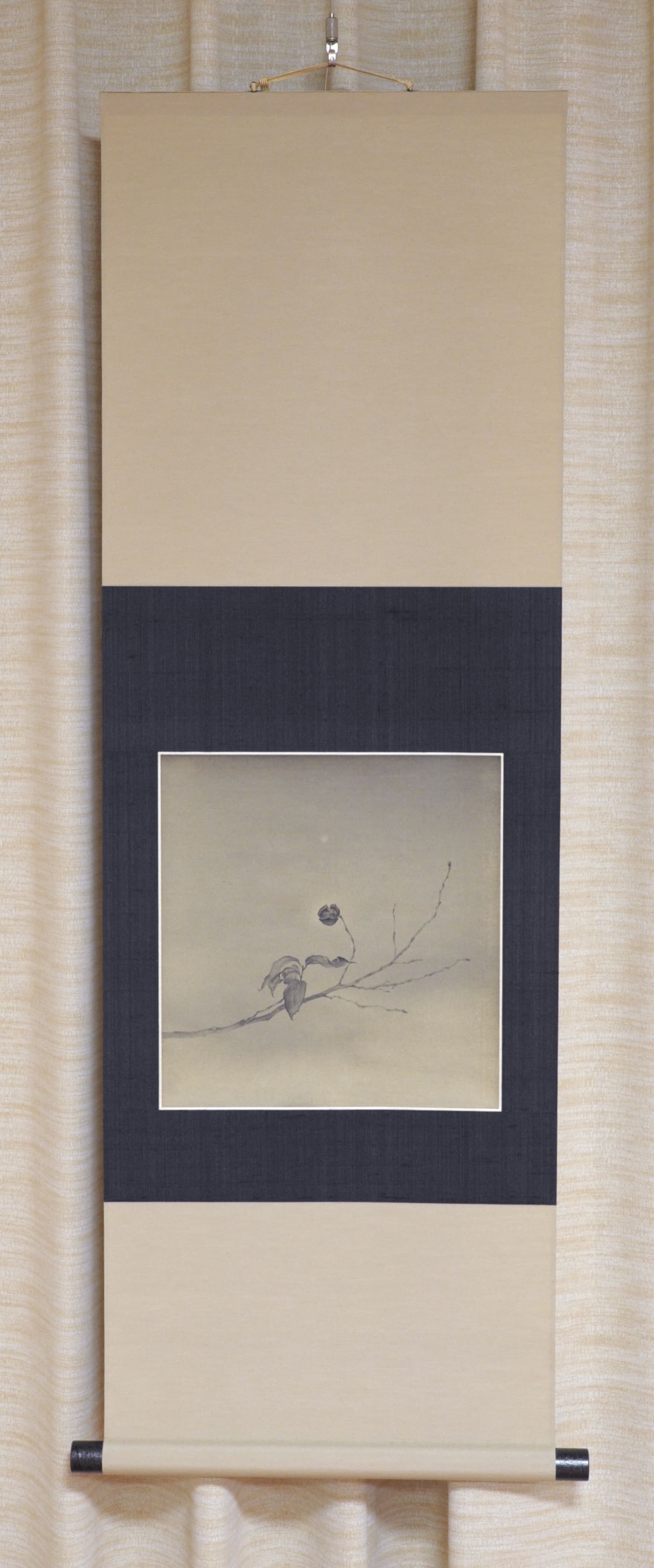

作品2 月中槿の実図 2009年作 紙本水墨

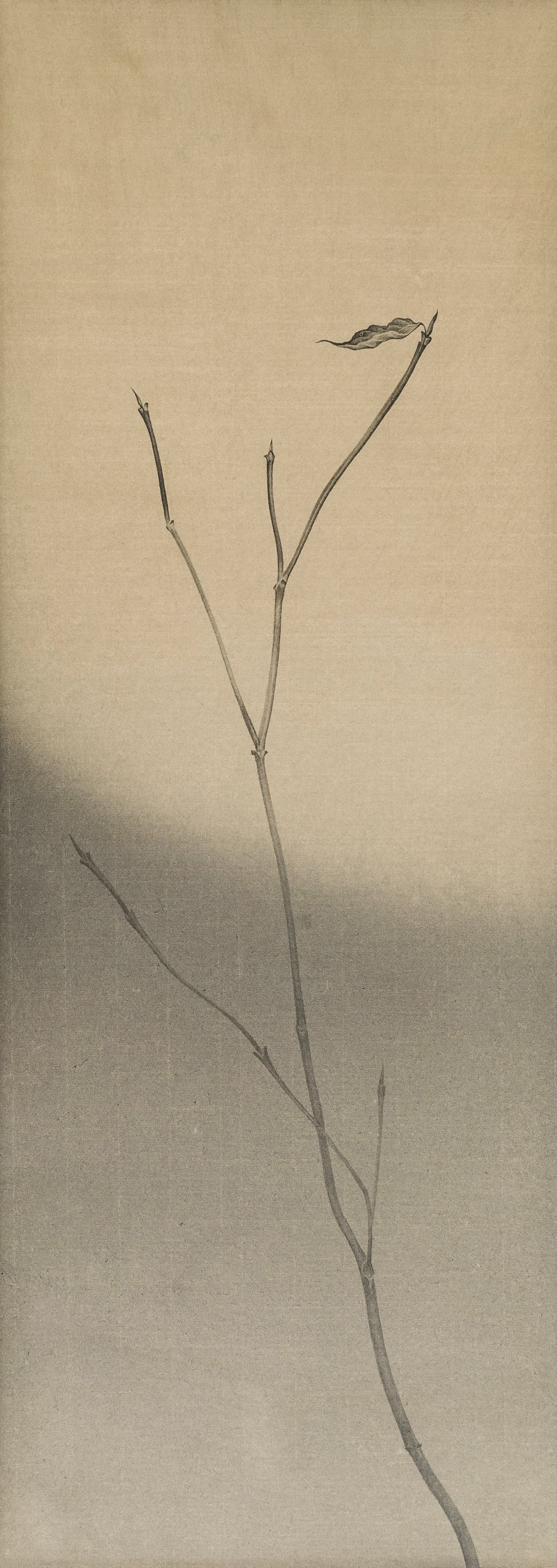

作品3 四枯華図 2009年~2010年作 紙本水墨

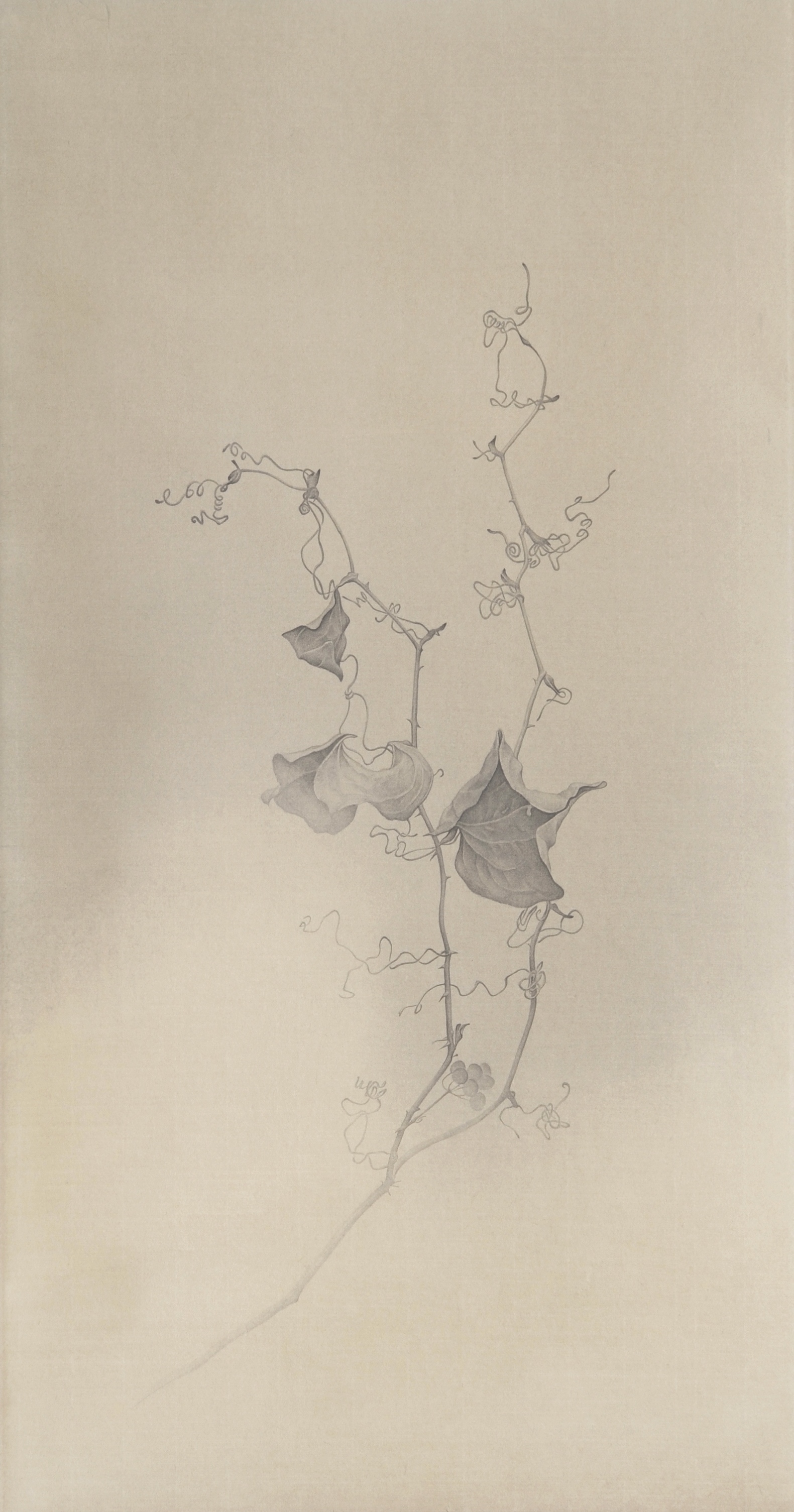

作品4 山帰来図 2010年作 紙本水墨

作品5 月下芙蓉実図 2011~2018年作 紙本水墨

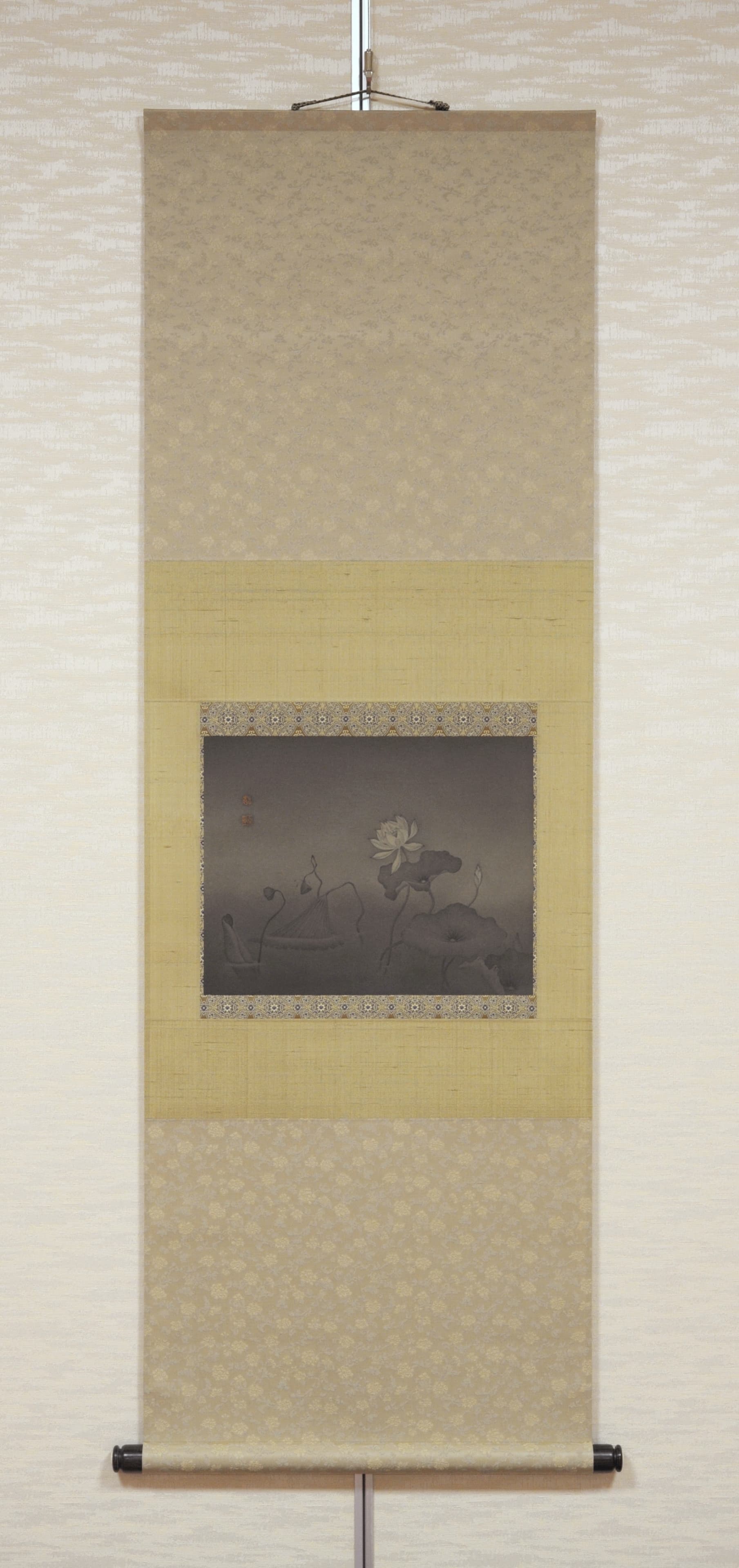

作品6 蓮池(瞹蓮)図 2012年作 紙本水墨

作品7 杏雀図 2013年作 紙本着色

作品8 月中蜻蛉図 2014年作 紙本色墨

青・緑・茶などの色墨を使って描いた作品。

長い草の陰で月光を浴びながら佇むイトトンボ。生き物は「個」ではなく「全」として「他」と色んな形態で繋がりながら生きていく。個として孤立して生きるより、他と手を取り合って生きた方が良いといえるのかもしれないが、時には他とバランスよく付き合って行く事が出来ず、個として孤立してしまう事もあろう。作者は幸いにして初老を迎える前にパートナーに恵まれたが、それまではそのまま独身で一生を終える覚悟をしながら制作活動を続けていた。この作品には作者が有り得たかもしれないもう一つの個としてのあり方に対する気持ちが反映している。

塊然と佇む蜻蛉の姿には例え独りでも前向きに生きていきたいという作者の念いと独りでも輝いて生きていけるという希望が込められている。

作品9 柳燕図 2016年作 紙本水墨

柳の枝で戯れる三羽の燕を描いたもの。

作品7と同様に、20代の頃より古画への憧憬の念を持っていた作者が実際に模写に添った形で筆を執った数作品の中の一つ。

室町時代の柴庵の描いた柳燕を倣いつつも、燕の腹部の白さと背景の対比に作者のアレンジが加えられているように見える。燕や柳の葉の描出の省略は大胆且つ大らかである。羽の一枚や葉の葉脈などは些末な事であるかのように墨の心地よい階調の構成を重要視している。そうなっている事で観者は描かれている対象を見るのではなく、画面全体に帯びている空気感と向き合うような印象を受けるかもしれない。

倣う事で、この時期、室町絵画における古拙の中にある「幽玄」さの素晴らしさを再認識出来たといえる。

作品10 川鵜図 2017年作(2019年補筆) 紙本水墨

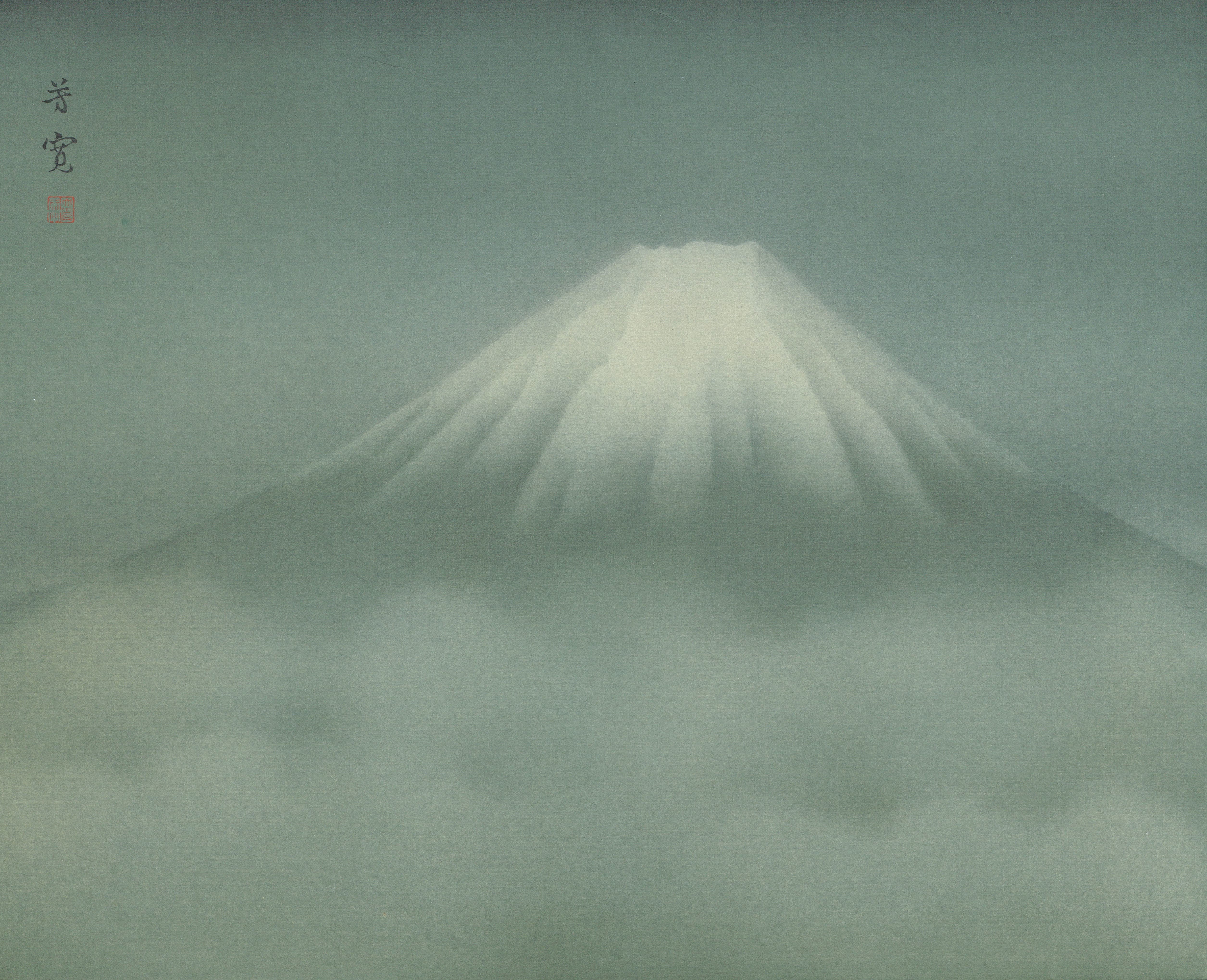

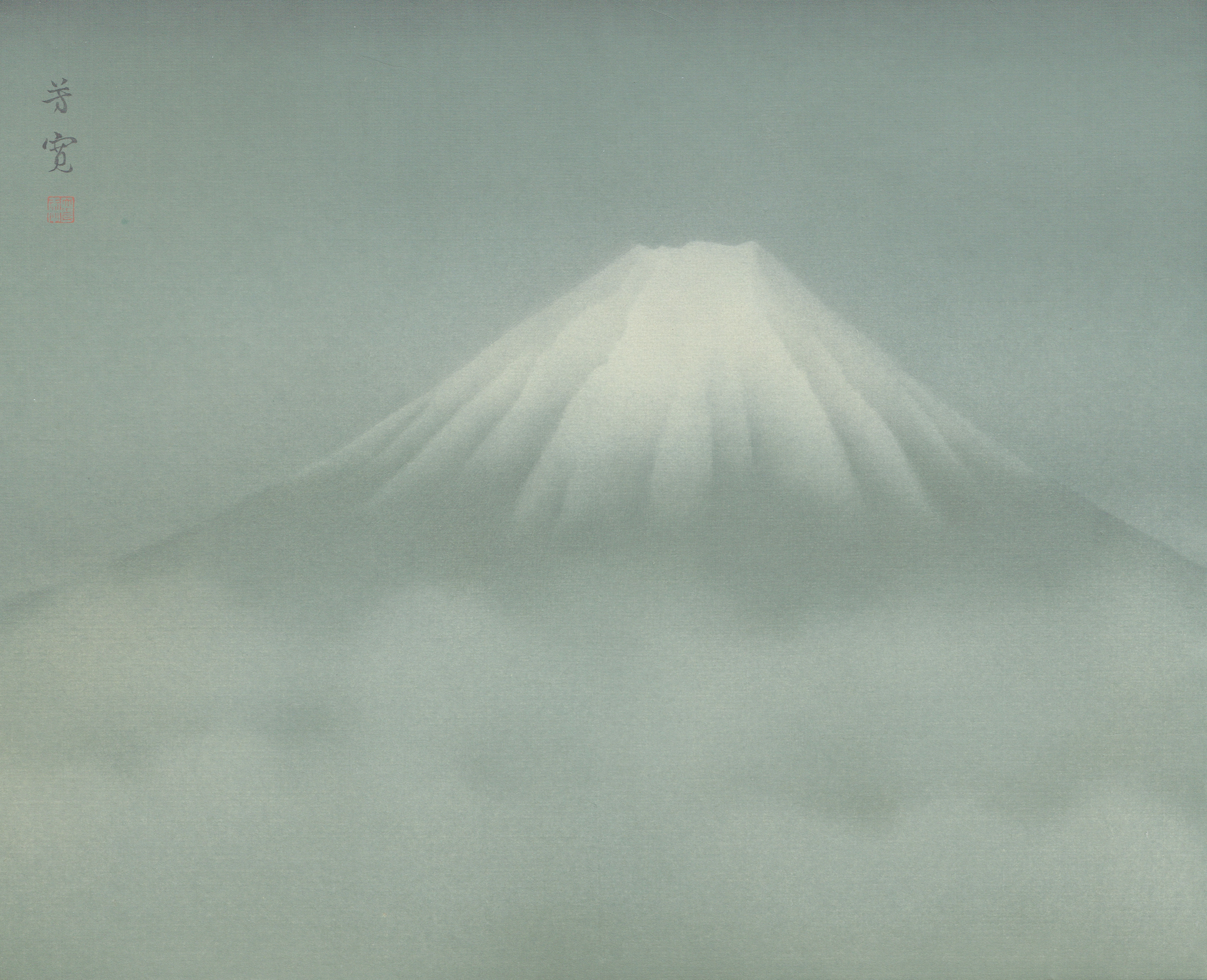

作品11 山下瑞雲図(個人蔵) 2017~2018年作 紙本色墨

作品12 月下月見草図 2018年作 紙本色墨

ある展示の「富士」の図との付け合わせ(対を成す)のために制作。

紙の目に墨を染み込ませていく、または埋めていく作業を意識的に行なっている。

これは作品11などの「富士」を描いていて気づいた滑らかなグラデーションが生み出す絵画的な不思議な効果をより意識的に実験しようとした作者の好奇心によるものである。

月見草には強めの黒(正確には藍墨)をアクセントとして駆使してはいるが、ややシルエット的に捉えて、月を主役に仕立てようとしている。

だが、その意図に相反して、月見草は執拗なグラデーションとアクセント表現を纏って、やや煩い脇役になってしまっている。そこに釣り合いの悪さのような側面があるのだが、(煩さのある)個性派俳優に脇を固められた(無言の)主役がただ(白く円く)佇む姿に物語のワンシーンのような面白さを感じなくもない。

結果、画面には破綻を破綻のまま受け入れた不思議な和合性があるように思う。

作品13 紅梅尉鶲図 2018年作 紙本着色、色墨

作品14 仔犬(孤犬)図 2019年作 紙本着色、色墨

作品15 雪梅雀図(個人蔵) 2018年作 紙本着色、色墨

2018年のある日の事、プレス(圧)とカロリー(熱)が石を生み出す…みたいな感じの話を耳にした。ふと悟得するというか勝手気儘に想像して「プレスとカロリーが意志を生み出す」とか「プレスは成形、カロリーは焼成」とか「プレスはじっくり、カロリーは勢い(逆もアリ)」とか色々と言葉が膨らんできた。これが物作りの作家の心象なら…と想像は広がり、とりあえず「カロリー」はどう考えても「情熱」だと思い、では「プレスは?」となった。本作を描いた時はまさにそういう思考というか、自問をしている頃で、「プレス」という圧の作業でどのような力が絵の中に注ぎ込まれるのかを試した記憶がある。結果、間接的ではあるが、「カロリー」を考える事にもなり、興味深くもあったが珍しくヘトヘト感が描いた後に残ったのを覚えている。試行してみて意った事は、「別に深くプレスについてこだわる必要はないな」だったが、いい経験にはなったと思う。 (芳寛本人談)

作品16 椿実燕図 2019年(2020年補筆) 紙本着色、色墨

執拗にプレスを意識する必要はないというか、それは自分が向かってみたい場所らしきところとは方向性が違うと悟って描いたのが本作である。作品15の雀は作業の性質上硬質な強さで描かれていたが、本作の燕は絵の核となる強さを感じさせつつも筆致の柔らかさに包まれて名状しがたい姿態で椿の枝に留まっている。描写による沁みが滑らかに連なる事で、いつしか(絵画としての)自立性を帯びていく感じが描いている最中の感覚にあって心地よかった覚えがある。これは創作の中で作品15での思索が布石となっていて、意識しないまま(対象の色や形態表現のみならず)プレスの問題を昇華してしまっていたからかもしれない。

そういう意味では作品15の「雪梅雀」と「椿実燕」は連作であり、「強さや深さの質の違い」、「冬と夏」で対を成している。(芳寛本人談)

作品17 竹図 2017~ 2020年作 紙本着色、色墨

絵画を描く時「対比(コントラスト)と同時に生じるともいえる(階調)グラデーションの表現をどうするか?」という問題がある。

所謂「キワ」の事で絵画を構築していく際に最も重要な要素の一つである。この「キワ」から生じるグラデーションをともなう作業の響きや趣きの幅は無限にあるといってよい。

西洋絵画において、この問題を完全に明確化したしたのはセザンヌであり、モランディは静物画においてその問題を突出した魅力に変えたと思う。そしてその「キワ」の問題だけで絵にしてしまったのが後期のロスコであり、一つの方向性の抽象画の到達点でもある。

芳寛の場合、2018年辺りから、画面の中で生み出すキワの質が瞭らかに滑らなグラデーションになってきているが、遠因は上記の画家達に対する礼賛の念にあるかもしれない。

竹の節の表現などはロスコの仕事に対しての返礼に見えなくもないほど「キワ」に含みを持たせようとしたのが観て取れる。

作品18 姫檜扇水仙夏茜図 2020年作 紙本着色、色墨

絵画において「キワ」に見られる作業をはじめ、全ての作業によって施される色質は「点」「線」「面」に見え、結局は「点」であり「線」でもあり「面」でもあるもで、本来なら「名」はないのかもしれない。

そういうふうな思考が濃厚な芳寛の絵には「分け隔てないのが好き」という嗜好がある意味ハッキリと観て取れる。

本作では古画で学んだ線的要素ないし効果は鳴りを潜め(線的仕事はしているが線として見せない)、主役と思しき夏茜も脇役と思しき姫檜扇水仙も同等に扱っている。もう一つ言えば構成を工夫して余白すら等価値として観者に観てもらいたいようでもある。

「分け隔てないのが好き」は素材の扱いにも及び、紙と絵具・墨の馴染み方や結合の仕様を重視し、「合一(感)」を理想としていると思われる。厳密には「同化」は物理上あり得ず「調和」であるが、「同化」に迫りたいという攻めの姿勢を模索し、様々な「調和」のカタチを見出していく事で、彼の絵は今後も変容し続けていくだろう。

作品19 満天星[どうだんつづじ](個人蔵) 2019年 キャンバスに油彩

作品20 新緑の雑木林 2019年 キャンバスに油彩

芳寛は大学で現代美術を学んだ者であるが、当時から(現代)美術界に面白さを感じる事があまり出来ず、古典から近代絵画への興味は強まるばかりであった。絵画を放棄した現代アートを志向から外したとしても、綿々と続いて来ている近代絵画(無論、抽象絵画を含む)までの絵画観は一筋縄ではいかない深みと広がりがあり、そこを学び知っていく過程で様々な絵の可能性が溢れている事に気づく。

まさに矢吹芳寛が生きている間に表現出来る絵には限りがあるが、絵そのものの可能性は無限であるといえる。

本作は具象絵画と抽象絵画が持つそれぞれの課題を纏めた象(カタチ)の一つである。

それは結局、セザンヌの自然観察(外界の認識)を加味した絵画空間とゴッホの素材美を含めた装飾的な抽象美を混ぜ合わせた作品に過ぎないが、揺らぎを含んで画面に置かれていった絵具のリズムが、また別の絵の可能性を示唆しているようで興味深いものがある。

20代の制作を評論家の一人に「絵画のための絵画による絵画論」と評されたが、ここでも「まさしく」という他ない。

※このサイトの写真等のコンテンツの著作権は、GALERIA ARTE.SANO in Awajishimaに帰属します。

![]()

![]()

![]()